Les mares

Lieu d'inspiration comme la mare au diable ou méconnu pour d'autres, la mare est avant tout un milieu naturel aujourd'hui menacé, qui abrite une riche biodiversité. Par ailleurs, dans un contexte de sécheresse, d'incendies, de changements climatiques, ces zones en eau représentent un atout majeur à conserver.

Mare à nénuphars blancs ©É. Sansault - ANEPE Caudalis

Mare à nénuphars blancs ©É. Sansault - ANEPE Caudalis

- Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences (GIEC).

- suspension de particules dans un gaz

- pouvoir réfléchissant d’une surface

- basiques, le contraire d'acides

- dépôt sédimentaire transporté par les eaux d’un cours d’eau (gravier, sable, argile…)

- coléoptères ravageurs des crucifères (colza, choux).

- qui disséminent leurs grains de pollen grâce au vent

- cavités profondes et irrégulières

- désigne un sol cultivé en agriculture

- période sévère de basses eaux

- Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC).

- ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée

- remblais de terres et de graviers le long d'un cours d'eau, qui permettent de former les méandres (virages)

- En biologie, ensemble de la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique.

- processus d'innovation et ingénierie qui s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant

- dont la coquille est formée de deux valves, reliées par une charnière, un ligament corné flexible et un ou deux muscles > par exemple chez les coques, moules, palourdes, pétoncles, huîtres, couteaux, coquilles Saint-Jacques...

- sur des sols calcaires

- matière naturelle qui compose la carapace des insectes (se prononce [ki.tin])

- moyenne des conditions météorologiques sur une longue période (30 ans)

- phénomène physique à l’origine d’échange de chaleur via un fluide

- montées soudaines du niveau d'eau dans un cours d'eau

- qualifie un organisme aquicole vivant et se reproduisant en eau douce

- petites particules circulaires et minces qui ornent la surface supérieure du corps

- Arrêt du remplissage du grain de blé lors de sa phase de maturation à cause de trop grandes chaleurs (canicule). Cela a pour effet de diminuer le poids du grain et donc le rendement.

- étude scientifique du comportement animal principalement en milieu naturel

- niveler, lisser

- les ailes dures qui recouvrent l’abdomen d'insectes comme les coléoptères

- obstruction du lit d'un cours d'eau

- période où le niveau d'eau d'un cours d'eau est le plus bas

- accumulation excessive de nutriments au sein d'un écosystème aquatique.

- le cumul des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme, de sa conception à sa fin de vie, en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome

- épanchements de liquide organique

- types différents d'écoulement présents dans un cours d'eau (rapides, plats, radiers, mouilles)

- action de couper et enlever les plantes aquatiques des rivières ou des étangs

- Cours d'eau se jetant directement dans la mer, quelle que soit son importance

- Phénomène artificiel de morcellement de l'espace (définition de l'Insee)

- période de reproduction des poissons

- lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens et par extension les mollusques et les crustacés - l'endroit où les femelles déposent leurs œufs

- une zone de gagnage est un endroit utilisé par des animaux sauvages pour se nourrir

- Qui concerne la répartition selon leur diamètre, des particules des roches, sables, et graviers.

- Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le sol, regroupant les ministères de l’agriculture et de l’environnement, l’OFB, l’INRAE, l’IGN, le BRGM, l’ADEME et l’IRD a pour mission de compiler et traiter les informations sur les sols relative à leur inventaire, leur conservation, leur analyse et leur qualité.

- Plante qui vit dans la vase mais dont les feuilles sont au-dessus de la ligne de flottaison : l'appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien.

- qui possède les organes reproducteurs des deux sexes

- mouvement, distribution et qualité de l'eau

- L’hydromorphologie c’est l’étude de la morphologie des cours d'eau (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) des cours d’eau, fleuves et rivières, et notamment l’évolution des profils en long et en travers et du tracé planimétrique. <br />L’hydromorphologie c’est aussi l’étude des caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et la politique d’entretien et d’aménagement de ces rivières et fleuves).

- Plante semi-aquatique qui nécessite d'avoir les racines mouillées. Elle a un absolu besoin de vivre dans l'eau et non seulement en milieu humide.

- Plante issue de lieux humides et parfois temporairement inondés. Elle peut vivre en milieu terrestre.

- à propos d'un flux, qui se dirige vers un système avec lequel il va interagir

- Espèce qui est liée très fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci

- rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière, ne leur permettant pas d’être visibles.

- qui sont faites de bois ou qui ressemblent à du bois

- qui mangent la lignine, principal composant du bois avec la cellulose et l'hémicellulose

- feuilles mortes, aiguilles, branches, fruits, mousses que composent les premiers centimètres sur le sol

- variations artificielles du niveau d'eau d'un plan d'eau, d'une voie navigable ou d'une retenue exploitée

- le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donnés

- Petite protubérance en forme de boule au niveau des racines des plantes, développée sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- Petites protubérances en forme de boules au niveau des racines des plantes, développées sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- seuils, radiers de pont, passages busés, barrages, etc. qui sont de nature à altérer la migration des espèces aquatiques, ainsi que la diversité et la qualité des habitats naturels disponibles (définition de l'Insee)

- Plus vaste écozone du globe terrestre, elle regroupe l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du nord et une petite partie du Moyen-Orient.

- relatifs aux marais

- Un peuplement forestier se caractérise par un mode de renouvellement des arbres (régénération naturelle ou artificielle), par un régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), par la structure (âge des arbres) et par la répartition des différentes essences d’arbres.

- Étude de l'évolution des phénomènes cycliques de la vie des plantes (germination, floraison...) et des animaux (migration, hibernation...) en fonction des variations climatiques.

- durée quotidienne de la lumière du jour

- Processus par lequel les plantes fabriquent des sucres et de l'oxygène à partir de la lumière et du CO2

- végétaux communément appelés roseaux, genre de plantes herbacées de la famille des Poaceae

- Un protocole expérimental désigne l'ensemble des étapes et des règles à respecter pour mener une expérience scientifique.

- Action qui consiste à remettre le cours d’eau dans une configuration plus naturelle, en recréant ses anciens méandres ou en créant un nouveau tracé avec des profils variés

- Linéaire d'arbres en bordures de cours d'eau

- Combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

- Cours d’eau moyennement important, alimenté en eau par d’autres cours d’eau (affluents) et confluant avec un cours d’eau de plus grande importance

- Petit cours d'eau peu profond, au débit modéré

- se dit d'un organisme qui réalise tout ou une partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- se dit d'organismes qui réalisent tout ou une partie de leur cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- processus selon lequel des particules de matières se déposent en couches

- ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace, qui a finit par se déposer sous l'effet de la pesanteur souvent en couches ou strates successives

- groupes d'espèces

- méthodes limitant le travail du sol

- micro-formes en buttes ou en mottes plus ou moins arrondies, de 40 centimètres à plus d'un mètre de haut

- trouble, mêlé de particules en suspension rendant la matière opaque

- Capacité d'une entreprise à générer de la richesse par son cycle de production

- millième de millimètre

La mare, un petit milieu humide

Une mare est un milieu humide qui se définit par les caractéristiques suivantes :

- étendue d’eau permanente ou temporaire ;

- taille variable, de quelques m² à 5 000 m² ;

- faible profondeur qui peut atteindre maximum 2 m, et permet à toutes les couches d’eau d’être sous l’action du rayonnement solaire

- d’origine naturelle ou anthropique (liée à l’activité humaine) ;

- dans des dépressions plus ou moins imperméables, en contexte rural, voire urbain ;

- alimentée par les eaux pluviales ou des sources (eaux phréatiques).

Mare, étang, lac… Quelles différences ?

Étendues d’eau stagnantes, souvent d’origine anthropique, mares et étangs sont caractérisés par une faible profondeur d’eau, permettant un développement potentiel de la végétation sur tout le fond. L'étang se différencie de la mare par son caractère "vidangeable" et par son mode d’alimentation en eau : généralement par un cours d’eau, directement ou par dérivation, par un fossé ou une zone de source, et la présence d'un exutoire à l'aval.

Les lacs quant à eux ont une grande étendue et une grande profondeur, souvent au-delà de 6 mètres.

Pour en savoir plus :

- la page lacs, étangs et plans d’eau du site eaufrance

- la page milieux humides du site eaufrance

- la page Définition : cours d'eau / plan d'eau / mare | Zones Humides du Centre de ressources milieux humides

Les implications réglementaires liées aux mares

Les mares n’ont pas de statut juridique mais sont cependant réglementées. Elles sont en effet concernées par plusieurs règles s’appliquant à des zones humides*, des plans d’eau (de faible surface et moins de 2 mètres de profondeur) ou des cours d’eau (si la mare est située dans la zone apparentée au lit majeur d’un cours d’eau).

*Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (citation de l'article L.211-1 du code de l'environnement).

La création d’une mare correspond à la création d’un plan d’eau. Suivant les cas, il peut être nécessaire de respecter les consignes suivantes :

- dans le cadre d’une mare de plus de 1 000 m², ou si le cumul de surfaces de plan d'eau détenus par le même propriétaire dépasse le seuil des 1 000 m², la réglementation de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) impose un dossier de déclaration pour la création (si plusieurs mares concernées, les surfaces se cumulent) ;

- en cas d’implantation d’une mare en lit majeur d’un cours d’eau, il faudra la séparer de ce dernier :

- de 35 mètres pour un cours d’eau ayant un lit mineur d’une largeur > à 7,5 mètres

- de 10 mètres pour les autres cours d’eau

- s’assurer que la création ne détruisent pas des espèces protégées ;

- une mare ne peut être creuser à moins de 35 mètres d’une maison (certains règlements départements comptent 50 mètres - se renseigner auprès des DDT), et dès 10 m² de surface, une déclaration de travaux doit être faite en mairie. Enfin, il faudra également se renseigner en mairie pour vérifier les alertes possibles dans les documents de SAGE, PLU…

Pour en savoir plus :

- Classeur techniques sur les mares de FNE Centre-Val de Loire : la réglementation

Les mares en France métropolitaine

-

1 121 179

mares en France

Source : résultat enquête SNPN 2023 https://bit.ly/2023_oasis-climat

-

0,05 %

de la surface en France métropolitaine

-

20 %

de la flore protégée hébergée dans les mares

-

50 %

de la faune protégée hébergée dans les mares

Source : Sajaloli B. et Dutilleul C. (2001). Les mares, des potentialités environnementales à revaloriser

Des mares, diverses et variées, en Centre-Val de Loire

Mare jardinée ©P. Dhuicq

Mare jardinée ©P. Dhuicq  Mare agricole ©Eure-et-Loir Nature

Mare agricole ©Eure-et-Loir Nature  Mare villageoise ©P. Dhuicq

Mare villageoise ©P. Dhuicq  Mare forestière ©L. Roger-Perrier, ARB

Mare forestière ©L. Roger-Perrier, ARB  Mare communale ©M. Céleste

Mare communale ©M. Céleste  Mare hébergeant l’Étoile d’eau dans un enclos à chevaux en Indre-et-Loire ©N. Roboüam

Mare hébergeant l’Étoile d’eau dans un enclos à chevaux en Indre-et-Loire ©N. Roboüam

Qui vit dans la mare ?

Les mares sont des écosystèmes grouillants de vie : insectes, crustacés, araignées, mollusques, amphibiens, oiseaux sont familiers des lieux. Certains y vivent immergés, toute l’année ou quelques mois, d’autres y passent pour se reposer, se reproduire, se nourrir ou boire.

Les espèces "nomades"...

Les stars de la mare, marqueurs de sa présence et de sa bonne santé, sont sans conteste les amphibiens. Grenouilles et crapauds (ordre des anoures), mais également tritons et salamandres (ordre des urodèles) ont besoin d’eau pour se reproduire. Œufs et larves vivent immergés, dans une eau stagnante sans courant, puis jeunes et adultes préfèrent les milieux humides pour, entre autres, éviter le dessèchement de leur peau. Bande son par excellence de la mare, leurs coassements divers s’entendent surtout lors de la période de reproduction, d’avril à août.

La raison de la présence des amphibiens est également à trouver dans la source de nourriture que la mare leur procure : de nombreux insectes y trouvent aussi leur compte. Libellules, agrions, demoiselles, l'ordre des odonates est la plus facile à repérer, avec des individus aux couleurs étonnantes et un vol alternativement stationnaire et furtif. Certains odonates ont besoin de la mare depuis la ponte jusqu’à l’émergence de la larve, soit près de 3/4 de leur vie ! Les adultes se nourrissent ensuite dans les habitats environnants (prairies, bocages, landes…).

Les reptiles sont aussi présents dans les mares comme la Couleuvre helvétique qui apprécie surtout les milieux humides (bords d’étangs, de mares, bras morts de rivières), même si on peut la retrouver en milieux secs. Son alimentation repose sur les vertébrés aquatiques (grenouilles, tritons, poissons…) car elle sait chasser dans l’eau ! Un autre reptile célèbre en région est bien sûr la Cistude d’Europe, tortue d’eau douce, qui apprécie les eaux calmes et stagnantes à fond vaseux. On peut l’observer en Brenne (36), à la Réserve naturelle de Chérine, par exemple.

Enfin, on ne peut évoquer la faune adepte des mares sans penser aux oiseaux : lieu de repos, de reproduction ou de nichée ; les mares accueillent de nombreux oiseaux. Citons les gallinules-poule d’eau, les foulques, le Râle d’eau, les canards, les hérons...

Au regard de la grande diversité de faune et de flore qu’elles abritent, les mares constituent des milieux de vie pour de nombreuses espèces protégées par la réglementation.

Ainsi la plupart des amphibiens, particulièrement emblématiques de ces milieux, sont des espèces protégées dont la destruction ou la capture est interdite, mais pour lesquelles il est également interdit de porter atteinte aux habitats de reproduction ou de repos.

D’autres espèces protégées occupent également les mares et autres plans d’eau, comme la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis), libellule affectionnant les zones oligotrophes bien pourvues en végétation aquatique, ou encore le Graphodère à deux lignes (Graphoderus bilineatus), petit coléoptère aquatique récemment redécouvert en Brenne après plusieurs dizaines d’années sans observation.

De nombreuses espèces végétales qui se développent également dans ou sur les rives des mares font l’objet d’une protection. On peut citer à ce titre la Boulette d’eau (Pilularia globulifera) ou le Fluteau nageant (Luronium natans), protégées à l’échelle nationale, encore l’Utriculaire commune (Utricularis vulgaris), dont certaines feuilles modifiées en « outres » lui permettent de capturer de minuscules proies (larves d’insectes…), protégée à l’échelle de la région. Pour l’ensemble de ces espèces, la destruction, la cueillette ou encore la mise en vente et l’achat de spécimens sauvages sont interdits.

Les arrêtés listant l’ensemble des espèces de faune et de flore protégées en région Centre-Val de Loire peuvent être consultés sur le site de la DREAL.

... et les espèces plus sédentaires...

D’autres insectes font, eux, tout leur cycle de vie dans la mare.

Les dytiques en sont un bon exemple, bien que les adultes conservent une respiration aérienne. Surnommés les tigres d’eau car particulièrement voraces, les dytiques peuvent par contre changer de point d’eau en volant, si celui-ci s’assèche. Dans la famille des punaises aquatiques, les notonectes se repèrent facilement dans les eaux calmes, nageant sur le dos en utilisant leur pattes arrière comme des rames et viennent respirer en surface.

Moins connues, certaines araignées sont spécialistes des mares. L’Argyronète a un système étonnant de respiration : elle tisse une toile dans l’eau sous forme de cloche, qu’elle remplit d’air afin de former une bulle et continuer de respirer. Cela lui permet ainsi de chasser sous l’eau toutes sortes d’invertébrés aquatiques (larves, vers…). Une autre araignée vit, elle, plutôt sur les bords bien ensoleillés des mares : la Tétragnathe. Lorsqu’elle se sent en danger, elle se réfugie dans les hautes herbes.

Encore plus discrets, les crustacés (comme l'Aselle ou les gammares), mollusques (comme les limnées) et vers se cachent dans les fonds de mares. La Daphnie, par exemple, est un petit crustacé qui vit exclusivement dans les points d’eau douce stagnante. Elle joue un rôle important dans l’épuration de l’eau car elle se nourrit de phytoplancton et autres bactéries. Son corps est transparent, elle n’a qu’un œil et se déplace grâce à ses deux antennes plumeuses. Un drôle de look, pour une petite puce d’eau de grande importance pour les mares ! Les Planorbes, elles, sont des escargots d’eau douce. Elles sont végétariennes car elles mangent surtout des algues ou des plantes décomposées. Autres détritivores, les vers de vase, qui se nourrissent de tous les déchets organiques de la mare et servent également d’alimentation aux poissons, tritons et autres batraciens.

Zoom sur

Les poissons, la fausse bonne idée dans la mare!

Mettre des poissons dans une mare, surtout de faible taille, peut avoir des effets négatifs importants sur la biodiversité. Les poissons peuvent être des prédateurs de certaines espèces d'insectes aquatiques, de têtards ou même d'autres petits organismes aquatiques.

Cela peut perturber les chaînes alimentaires locales et réduire la diversité des espèces qui vivent dans la mare. De plus, les poissons, notamment ceux qui fouillent le fond à la recherche de nourriture (comme les carpes), peuvent augmenter la turbidité de l'eau. Cela rend l'eau plus trouble, ce qui peut limiter la pénétration de la lumière et affecter la photosynthèse des plantes aquatiques. Ces plantes sont essentielles pour maintenir un équilibre écologique et fournir un habitat pour de nombreuses espèces. La présence de poissons peut entraîner un excès de nutriments (eutrophisation), favorisant la prolifération de certaines algues ou plantes aquatiques au détriment d'autres espèces. Ce phénomène peut également mener à une baisse de l'oxygène dans l'eau, ce qui nuit à la faune aquatique.

Bien que l'idée d'introduire des poissons dans une mare puisse sembler attrayante, c'est tout l'équilibre naturel de la mare qui va se retrouver perturbé, et avec lui celui de l'écosystème local.

... voire carrément statiques ou flottantes !

Les mares abritent une grande diversité de plantes adaptées à la vie dans ces milieux souvent peu profonds. La flore aquatique, flottante ou immergée, telle que les lentilles d’eau, les cératophylles, les myriophylles ou les potamots, prolifère. Ces herbiers servent d’abris à une multitude de petites espèces de la faune des eaux stagnantes. Sur les berges des mares, si les pentes sont douces, les roseaux forment des ceintures selon l’affinité des espèces avec l’eau. Les berges hébergent une grande diversité de plantes hélophytes (comme l'Iris des marais, la Menthe aquatique, le Plantain commun...).

Parmi les plantes les plus répandues, on y trouve les joncs (du genre Juncus), les laîches (du genre Carex) et l’Iris des marais (Iris pseudacorus) ou le Populage des marais (Caltha palustris). Outre la profondeur de l’eau, différents paramètres vont influencer la présence et le développement des espèces, comme le degré d’éclairement, la densité de la végétation, la présence permanente ou pas de l’eau et sa qualité.

3 portraits de plantes

Cette plante aquatique flottante a des feuilles divisées en lanières à la manière d’un peigne. En l’absence de floraison, elles peuvent être facilement confondues avec celles du Myriophylle, espèce bien plus fréquente. Par contre, l’ambiguïté est levée avec ses belles fleurs roses rappelant celle des primevères, ce qui n’est pas étonnant puisque Hottonie et primevères appartiennent à la même famille, les primulacées. L’Hottonie, protégée dans notre belle région, apprécie l’ombrage et est encore assez répandue dans les massifs forestiers, dont la Sologne et la forêt d’Orléans mais aussi la Brenne.

L’Étoile d’eau est une petite plante amphibie annuelle, rare en France et menacée de disparition, bénéficiant d’une protection au niveau national. Ses fruits épineux disposés en étoile sont observables et permettent l’identification certaine de l’espèce. Elle fréquente principalement les mares peu profondes et peu végétalisées, en particulier les mares temporaires apparaissant parfois au sein des champs cultivées ou les mares abreuvoirs des pâturages. Le Centre-Val de Loire accueille encore quelques dizaines de stations dispersées dans ses six départements. Le Conservatoire botanique national (CBN) du Bassin parisien s’implique dans la connaissance et la préservation de cette espèce en région, en particulier en Indre-et-Loire (pour en savoir plus, plaquette sur Damasonium alisma).

Plante aquatique à feuilles ovales flottantes et inflorescence en épis sortant de l’eau (pollinisation effectuée par le vent). Espèce assez courante en Centre-Val de Loire, appréciant particulièrement les mares permanentes bien éclairées.

Mare des idées reçues !

Nid à moustiques, eaux vaseuses et odeurs désagréables ? Cette vidéo met à bas 8 idées reçues sur les mares !

Les mares, services rendus (gratuitement !)

Les mares hier...

Les mares ont rempli un rôle socio-économique notable et répondu à des usages variés qui ont évolué au fil du temps :

- Dans les zones rurales, les mares étaient utilisées pour abreuver le bétail dans les secteurs de prairies. L'eau des mares était une ressource essentielle pour les animaux, surtout en période de sécheresse. Dans le passé, les mares étaient aussi des sources d'eau pour les cultures et le maraichage, notamment dans les zones où l'eau était difficile à obtenir.

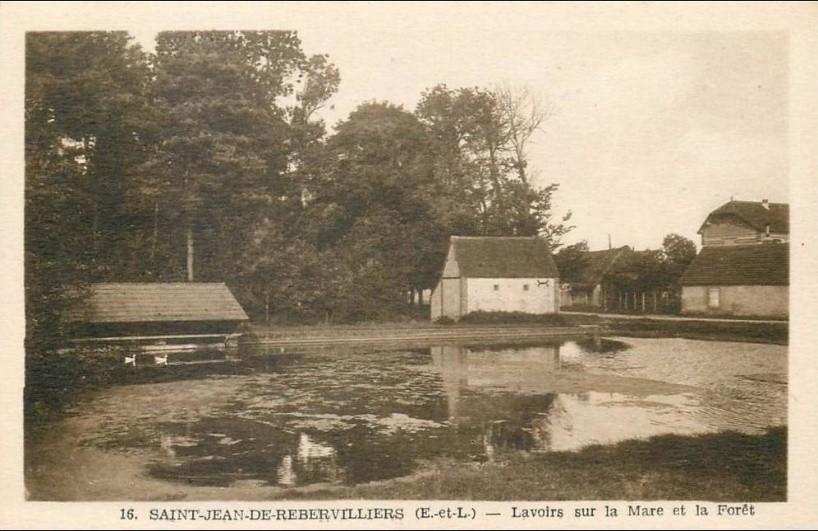

- En forêt, elles pouvaient servir à abreuver les animaux de trait (chevaux principalement) qui sortaient les grumes des parcelles.

- Dans les villages, des mares, avec descentes empierrées, permettaient de nettoyer les animaux avant leur retour à la ferme ou leur départ pour les foires. La mare de Concriers, en Loir-et-Cher, servait par exemple à décrotter les chevaux après les labours. Les mares pouvaient avoir un rôle ornemental ou servir pour gérer les eaux pluviales. Certaines mares étaient aussi ponctuellement utilisées pour la pêche, notamment de poissons tels que des carpes ou des grenouilles. Ces ressources étaient utilisées pour nourrir les localement les habitants. Les mares-lavoirs étaient fréquentes dans les villages du Centre-Val de Loire. Les mares étaient aussi utilisées dans le cadre d'activités artisanales, pour rouir le chanvre comme vers Bréhémont en Indre-et-Loire, ou tremper l'osier pour la vannerie par exemple.

- Enfin, certaines mares étaient aussi associées à des pratiques culturelles ou religieuses, comme des rituels ou des cultes liés à l'eau. Elles pouvaient aussi être des lieux de baignade rituelle.

Les usages des mares aujourd'hui

Aujourd'hui, les mares ont perdu bon nombre de leurs usages.

Certaines mares sont devenues des lieux d'observation et d'éducation à la nature, permettant aux visiteur·ses de découvrir la faune et la flore locales. Ce sont des outils d'animations pédagogiques idéals, permettant d'aborder de nombreux sujets comme l'écologie, le cycle de l'eau, la biologie, l'histoire locale...

Les mares peuvent servir de réservoirs naturels pour la gestion de l'eau, en particulier pour la régulation des eaux pluviales dans les zones urbaines ou périurbaines. Elles aident à prévenir les inondations en absorbant l'excédent d'eau, tout en favorisant l'infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques. Dans les secteurs ruraux, leur présence représente des mesures naturelles de gestion des eaux, en freinant les ruissellements et en favorisant leur infiltration dans le sol. Elles participent donc à réduire les risques de coulées de boue par exemple et rechargent les nappes phréatiques.

L'approvisionnement en eau en cas d'incendie est un usage passé des mares mais qui est encore d'actualité aujourd'hui. Dans les hameaux notamment ou autour des fermes ou des bâtiments isolés, elles peuvent être aménagées pour un accès facile des engins d'incendie, et garantir une ressource en eau tout au long de l'année.

Aujourd'hui pour de nombreuses communes, les mares sont des lieux de rencontres, de repos, de pique-nique, de pêche pour le plaisir. Elles font alors l'objet de restauration et de mise en valeur. Elles sont parfois intégrées dans des projets paysagers modernes, notamment dans les parcs publics ou les jardins privés. Elles sont utilisées pour créer des espaces naturels esthétiques.

Pour aujourd'hui et demain, les mares sont des îlots de fraicheur bienvenue dans nos secteurs urbanisés. Ces petits points d'eau permettent en effet de rafraichir l'air environnant, et deviennent des havres de fraicheur lors des journées de fortes chaleurs.

Les mares menacées

Les mares ont évolué d'une ressource principalement utilitaire à un élément précieux pour la conservation de l'environnement et la gestion de l'eau. Leur rôle a changé au fil des siècles, mais elles restent un élément clé de l'écosystème, contribuant à la biodiversité, à la régulation de l'eau et à l'esthétique des paysages.

Malgré leur grand intérêt écologique et fonctionnel pour un territoire, les mares rencontrent de nombreuses menaces qui mettent en péril leur existence et leur biodiversité. Il ne resterait aujourd'hui que 10% des mares qui existaient en France au début du XXème siècle et leur disparition continue. En voici les principales raisons :

L'urbanisation et l'agriculture intensifiées ont conduit à la destruction de nombreuses mares. Certaines n'ayant plus d'usages spécifiques étaient simplement rebouchées pour cultiver ou construire sur cette emprise. Pour d'autres, le drainage des terres humides alentour a modifié l'hydrologie naturelle des zones, rendant les mares trop sèches pour héberger les espèces qui en dépendent. Ainsi asséchée, l'ancienne mare a laissé place à la culture de terres agricoles ou l'extension des infrastructures urbaines.

L'accumulation de sédiments dans les mares, souvent à cause de l'érosion des sols alentours, peut entraîner leur envasement. La végétation qui s'installe autour et dans la mare va aussi participer à son comblement naturel au fur et à mesure des années. Pour contrer cette dynamique naturelle et permettre à la mare de conserver une zone d’eau libre et des habitats propices à la biodiversité, une gestion active doit être réalisée régulièrement. Dans le cas contraire, si la mare est laissée à l'abandon, elle se comblera.

Les mares sont sensibles à la pollution de l'eau, notamment à cause des produits chimiques qui ruissellent lors des pluies et se retrouvent dans le milieu récepteur qu'est la mare. Cela perturbe la qualité de l'eau des mares et affecte les espèces qui y vivent, en particulier les amphibiens et les invertébrés aquatiques.

Le changement climatique affecte la durée et l'intensité des périodes de sécheresse, ce qui peut assécher certaines mares, surtout les plus petites ou les moins profondes, de façon ponctuelle ou à plus long terme. Une mare asséchée peut voir l'argile de son fond se craqueler, créant des brèches dans son étanchéité qui perdureront et perturberont son remplissage futur.

En temps normal, une mare s'inscrit souvent dans un réseau où plusieurs mares sont à proximité les unes des autres. On appelle cela un chapelet de mares. Si les mares isolées peuvent servir de zones refuges pour de nombreuses espèces animales ou végétales, le fonctionnement en réseau de mares est essentiel au maintien de certaines populations, comme les amphibiens par exemple.

Or aujourd'hui, les mares sont souvent isolées, surtout dans les zones agricoles. Ce manque de connectivité entre les différents habitats rend plus difficile la migration des espèces (notamment des amphibiens), ce qui peut entraîner une diminution de leur diversité génétique et de leurs populations.

La disparition des mares en France est causée par une combinaison de facteurs liés à l’activité humaine, tels que l’agriculture intensive, l’urbanisation, la pollution et les changements climatiques. La protection et la restauration de ces habitats sont cruciales pour préserver la biodiversité qu’ils abritent, notamment des espèces protégées comme certaines espèces d’amphibiens (ex : le Crapaud calamite ou la Rainette verte). Des efforts de conservation et de gestion de ces milieux sont nécessaires pour éviter leur disparition.

Agir pour les mares

- Depuis 2008, le Cen Centre-Val de Loire et le Département d’Eure-et-Loir ont mis en place un plan d’action en faveur des mares. Suite à un inventaire réalisé entre 2001 et 2007, il est apparu que la majorité des communes du département possédaient une mare. 153 mares ont ainsi été répertoriées. Le Plan mares 28 vise alors à “conseiller les propriétaires de mares, et notamment les communes, pour la restauration, la gestion et la valorisation de leurs mares”.

- Pour en savoir plus : page du Plan mares d'Eure-et-Loir sur le site du Cen Centre-Val de Loire

- Outils réglementaires pour préserver une mare | FNE Centre-Val de Loire, classeur technique

- Guide pratique de préservation des mares forestières | CNPF

- Vidéo sur La pelle et la bête, restauration de mare en faveur du Pélobate brun | Cen Centre-Val de Loire

- Guide de restauration d'une mare | Programme régionale action en faveur des mares en Occitanie

- Créer et entretenir une mare | Secrétariat du groupe Mares

- Classeur technique sur les mares | FNE Centre-Val de Loire

- Vidéo de Création d'une mare pour la biodiversité | FNE Ain

- Notice de création d'une mare | LPO Auvergne-Rhône-Alpes

- Vous souhaitez promouvoir votre mare comme habitat remarquable ? Candidatez au label "mares remarquables" : les candidatures sont ouvertes !

- Sorties terrain tout au long de l’année :

- en février, la journée des zones humides du 2 février s’échelonne tout le mois avec des sorties et ressources sur les milieux humides

- de mars à mai, l’opération Fréquence Grenouille. Animée par la fédération des Conservatoires d’espaces naturels, ce rendez-vous offre des sorties dans la nature, des sauvetages d’amphibiens, des sciences participatives…

- en juin, pour découvrir les mares et leurs bénéfices avec la Fête des mares, chaque année au début du mois, avec la Société nationale de la protection de la nature. Ressources pédagogiques et kit de communication pour tou·tes les organisateur·rices !

- en septembre, les journées du patrimoine sont aussi un moyen de (re)découvrir le patrimoine naturel de son territoire

- Un dragon dans mon jardin est une opération de sciences participatives qui permet de faire remonter les observations de tritons, salamandre, lézards… que peuvent faire les un·es et les autres dans leur jardin ou lors de balades !

Zoom sur

Un Plan mare en Eure-et-Loir

L’Eure-et-Loir, département à dominante agricole, comptait nombre de mares dans les fermes et les villages où elles servaient à abreuver les animaux ou défendre les maisons contre les incendies. Grâce au "Plan Mares 28", le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Centre-Val de Loire a répertorié dans les années 2007/2010 les mares subsistantes, ce qui a permis de mieux connaître ce patrimoine quand France Nature Environnement Centre-Val de Loire a lancé son programme "Objectif MARES - Mobilisation pour les Amphibiens et la Restauration de leurs EcoSystèmes" en 2022. Grâce à ce financement soutenu successivement par le Plan de Relance, la Région puis le Fonds vert, Eure-et-Loir Nature a pu désigner plusieurs mares à restaurer au nord du massif de Senonches, de façon à mettre en commun plusieurs chantiers en une valorisation globale de ces milieux humides. La commune de La Saucelle puis de La Puisaye ont accueilli favorablement ce projet et l’ont encouragé si bien que de 2023 à 2025, cinq mares ont été restaurées dont quatre mares privées à la Saucelle. Les premiers effets bénéfiques se sont fait ressentir en 2024 avec le retour de la poule d’eau nicheuse, la régression de la lentille d’eau, la présence permanente d’eau augurant bien pour l’avenir…

Au total, plus d’une trentaine de bénévoles se seront activé·es aux côtés de deux salariés et de stagiaires ou d’engagés du service civique. Coût pour les propriétaires : rien qu’un engagement à ne pas nuire au maintien de ce milieu fragile dans le futur. Par le bouche-à-oreille, les propriétaires ont pris confiance dans ce coup de pouce pour la nature, utile aussi à la régulation des ruissellements. L’opération a ainsi fait des émules avec Eure-et-Loir Nature dans trois autres localités du département.

Qui peut m'accompagner ?

Zoom sur

Objectif MARES

Objectif MARES (Mobilisation pour les Amphibiens et la Restauration de leurs EcoSystèmes) a pour but de localiser, diagnostiquer, conseiller et restaurer des mares en Centre-Val de Loire. Ce programme est animé par France Nature Environnement Centre-Val de Loire et fait appel aux citoyen·nes et collectivités pour recenser les mares de leur territoire, obtenir conseils et accompagnement pour préserver ces trésors de biodiversité. Localement, les associations de son réseau sont la porte d’entrée pour les propriétaires de mare intéressés par le programme. Un comité de pilotage régional existe également pour permettre à tous les acteurs en région se passionnant pour cette thématique de pouvoir se retrouver régulièrement, partager et échanger leur savoir faire.

Pour en savoir plus :

- vidéo du projet : Présentation du programme Objectif MARES !

- site internet du projet

La gestion des milieux humides en faveur des odonates

Depuis 2 ans, le pôle Gestion des milieux naturels de l'Observatoire, coorganise avec l'association ANEPE Caudalis, une journée de formation à destination des gestionnaires d'espaces. Cette journée s'intègre dans le cadre du plan régional d'actions en faveur des odonates. Pour ne pas manquer la prochaine journée, restez alerte sur l'agenda du Portail de la biodiversité (ou abonnez-vous à l'Écho biodiversité !) !

Mare à nénuphars blancs ©É. Sansault - ANEPE Caudalis

Contact

Marine CÉLESTE

Animatrice du Portail de la biodiversité et du Biodiv'Tour

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Laetitia ROGER-PERRIER

Animatrice de l'Observatoire

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Pascale LARMANDE

Animatrice territoriale sur les Solutions d'adaptation fondées sur la Nature

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Daphné Marques

Coordinatrice biodiversité - Animatrice du pôle faune de l'ORB - Coordinatrice régionale STOC - Administratrice Nature'O'Centre

France Nature Environnement Centre-Val de Loire (FNE Centre-Val de Loire)

Vous aimerez aussi

Actualité

Agir pour les libellules et demoiselles en Centre-Val de Loire

Le plan régional d'actions en faveur des libellules et demoiselles (famille des Odonates) a été mis à jour pour les 10 prochaines années 2025-2035. 10 années pour enrayer le déclin de ces invertébrés, témoins de l'état des milieux à la fois...

Retour sur événement

Du 28 mai .22 au 05 juin .22

Fête des mares

Vous êtes amoureux de la nature ou tout simplement curieux ? Vous souhaitez en savoir davantage sur les mares, les libellules, les tritons… ? La Fête des mares propose des événements adaptés à tous, du plus jeune au plus âgé, qu'on soit expert ou...

Dossier thématique

Climat et biodiversité

Biodiversité et climat, même combat ! Leurs crises sont liées, s'accentuent mutuellement et ont la même origine : les activités humaines. Les solutions se rejoignent également. Pour réduire les effets des changements climatiques, il faut s'appuyer...

Page

Milieux aquatiques et humides

Le Centre-Val de Loire est une région d’eau !

Acteur

Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire)

Agir pour la nature dans les territoires

Idée d'action

Participer à Objectif MARES et recenser une mare !

Vous avez envie de participer à une opération visant à améliorer la conservation des mares en région ? N'hésitez pas à participer à l'opération Objectif MARES !

Retour d'expérience

La commune de Gommerville restaure une de ses mares communales

La collectivité est accompagnée par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Centre-Val de Loire, animateur du Plan d’actions en faveur des mares d’Eure-et-Loir. 3 inventaires sont conduits sur la mare à restaurer pour connaître les espèces...

Acteur

Nature 18

Fondée en 1970, Nature 18 est une Association militante, libre de toute appartenance politique et confessionnelle. Elle compte aujourd’hui près de 500 adhérents; elle est gérée par un conseil d’administration de 10 bénévoles et 6 salariés y...

Acteur

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val de Loire (DREAL)

-

Page

La biodiversité en Centre-Val de Loire

Le Val de Loire, la Brenne, la Sologne, le Perche, ou encore la Beauce et le Gâtinais sont autant de paysages variés aux richesses insoupçonnées. Ces territoires accueillent des milieux particuliers où cohabite une multitude d’espèces ordinaires ou...

Acteur

France Nature Environnement Centre-Val de Loire (FNE Centre-Val de Loire)

FNE Centre-Val de Loire est la Fédération Régionale des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement en région Centre-Val de Loire.

Acteur

Conservatoire d'espaces naturels du Loir-et-Cher (Cen 41)

Une Association qui agit sur le foncier pour la biodiversité Le Conservatoire d'espaces naturels de Loir-et-Cher (Cen 41) agit dans un but d’intérêt général : la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité du département de Loir-et-Cher.

Acteur

Office français de la biodiversité (OFB)

L'OFB est un établissement public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outre-Mer. La Direction régionale (DR) de l'OFB en Centre-Val de Loire agit pour la préservation de la biodiversité en région...